EYでは、「Building a better working world ~より良い社会の構築を目指して」をグローバル共通のパーパス(存在意義)として掲げています。パーパスを原動力とするビジネスは、優れた人材を引きつけ、定着させ、イノベーションを起こしディスラプションに対処することにたけていると考えています。

なかでも、業務領域を拡大し、人材を増強する戦略で2019年から2025年までの7年間で、売上は3倍以上に増加するなど、成長を続けてきたEYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社(以下、EYSC)。成長の原動力となった産業別のコンサルティングサービスを提供するセクター部門全体のリーダーである菅田 充浩様が、パーパス経営に裏打ちされたEYSCの独自性や企業文化、次なる成長を担う次世代の人材像について語ります。

インタビュアーはフォルトナ中島と小野が務めます。

菅田 充浩様 プロフィール

EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社 クライアント・アンド・インダストリー・ リーダー / パートナー。

外資系大手IT総合ベンダーにて営業として勤務した後、大手総合プロフェッショナルファームにコンサルタントとして従事。その後、 EYのメンバーファームへ入社。

官民を問わず、担当クライアントの新規事業立ち上げ時から支援を行い、クライアントだけではなく業界も大きく成長させた実績を持つ。多様な業界と領域において多くのコンサルティング実績を有する。

現在は、インダストリーコンサルティングサービスの責任者を担う。

地方創生や官民連携を進めるための取り組みである「EY知恵のプラットフォーム」責任者も務める。

クライアントの課題の先に社会の未来を見通す目を

[中島]

産業別に組織されたセクター部門を俯瞰する立場から見て、ビジネスコンサルティングを取り巻く現況についてお聞かせください。

[菅田様]

業界そのものの捉え方を変えていかないと、どのようなコンサルティングファームであろうと、これまでのような成長は期待できなくなると思っています。

周知の通り、人口減少とともに国内マーケットは縮小し、かつてのような需要の伸びは望めなくなりました。海外に活路を見出した企業も多いですが、それも一段落したと見るべきでしょう。企業は新しい領域への挑戦は不可欠であり、業界や業種、専門領域の垣根を越えた協業や開拓が、これまで以上に強く求められています。そのことは、例えば通信業界の大手企業が金融サービスや農業・食、ヘルスケアなどの異分野に積極的に事業展開し、コングロマリット化していることからも明らかです。

[菅田様]

一方で、気候変動対策や生物多様性の確保をはじめとする企業の社会的責任もまた、より強く求められるようになりました。人手不足や異常気象、安全保障のように、どの業界にも共通する経済を取り巻く難問が経営者を悩ませています。社会的課題が個社の経営の根幹に深く関わってくる時代に、一企業が抱える課題はもはや自社だけのものではなく、業界全体で、あるいは業界の垣根を越えて解決すべきものとなっています。

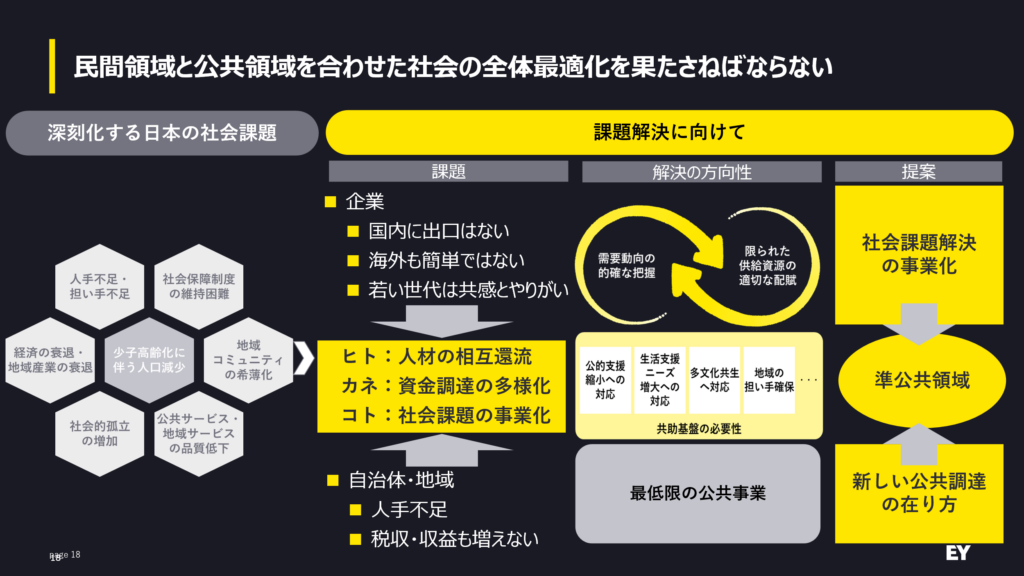

社会全体の最適化は公共事業にも同じことが言えます。かつては人口とともに増大する税収を頼りにサービスの拡充が果たされてきましたが、今では歳入難に、担い手不足まで重なって、従来の仕組みのまま社会インフラを維持することは極めて困難です。足りない部分を補うのに区域や部門を超えた官と官の連携は不可避であり、ひいては社会の全体最適化を目指す官民連携領域が、新たなマーケットとして顕在化する可能性が高まっているとわれわれは見ています。

参照:https://www.eysc.jp/recruit/assets/pdf/career/ey_recruit_brochure.pdf

参照:https://www.eysc.jp/recruit/assets/pdf/career/ey_recruit_brochure.pdf

[菅田様]

したがって、産業別セクター部門といえども個別の業界だけに捕らわれず、お客様の経営課題がそのまま国や社会の在り方に直結していることを念頭に、広く社会課題の解決までも見据えた視座と問題意識を備えることが重要です。また同時に、企業と企業、企業と行政、行政と行政を互いに結び付ける接点となり、全体最適化を図るべく動くことも大切です。そのような大きなスコープで行動することが、これからのコンサルティング業界に求められていると考えます。

コラボレーションの強みを支える評価とパーパス

[中島]

民間だけでも行政だけでも解決できない課題を視野に入れ、従来の枠組みを超えたアプローチで全体最適化を追求する。そこにEYSCの強みがあると理解してよろしいですか?

[菅田様]

一般的なコンサルティングファームのセクター部門では、業界ごと、企業や省庁ごとに担当が分かれており、文字どおり顧客が属するセクターごとに切り分けられた組織形態をとるケースがほとんどです。ところが、先ほど申し上げたような事情により、産業のボーダレス化が進み、民と官の事業領域が重なりつつある状況では、コンサルティング業界の従来型の産業別縦割り体制ではうまく対応できず、顧客の課題に応えきれなくなりつつあるのが実情です。

例えば、市場の拡大が鈍化し、自動車の利用形態も所有から利用へと変化するなかで、自動車業界のお客様に伴走する際、従来のように自動車製造やSCMの業界知識を持って対するだけでは不十分です。関連省庁の政策動向、地域医療や、エンターテイメント、エネルギー業界など多彩な領域の知見とさまざまな事業者とのコラボレーションが欠かせません。AIの活用にしても、単にテクノロジーの問題ではなく、顧客の事業形態の変化を見通した多様な視点を備えたチーム作りが必要でしょう。

このように、ITや人事といった機能提供を担うコンピテンシー部門と顧客を知るセクター部門の連携はもとより、以前なら関連性が希薄だった異業種・他業界との接点が重要です。バリューチェーンを踏まえた視座や視野の持ち方や、公共部門に蓄積された膨大な知見やデータを民間の技術やノウハウと結び付けようとする視点の置き方も、コンサルティングに不可欠な要素となりつつあります。

これまでは、業界やクライアントにおける個人のクレジットを至上の価値としてきました。この旧来のスタイルが阻んできたクロスセクターのコラボレーションが、今まさに求められています。

市場が容易に成長しない時代においてクライアントの成功に貢献するためには、業界も越える全マトリックス型の運営体制や協業マインドを備えていることが、他社との差別化につながるEYSCの強みであると考えています。

[小野]

必然的にコラボレーションが加速する体制といえますね。そのような担当領域をまたいだ動き方が評価される仕組みや企業風土はあるのでしょうか?

[菅田様]

その業界に精通した人間だけがクライアントにとって有益な解を導き出せるとは限らなくなった現状からすれば、領域を超えたコラボレーションによる活動そのものが評価の対象となるのは当然のことと言えます。

簡単にいえば、Aという業界に属するクライアントの案件を進めるにあたり、BやCといった業界の知見も交えた座組が求められるとなったとき、Aだけでなく、BやCの側面から関与するメンバーも正当に評価されるのでなければ、本当の意味でのコラボレーションは加速しないでしょう。EYSCでは、そういった貢献評価や売上配分の仕組みを整えてきました。

参照:EYSC提供

参照:EYSC提供

[菅田様]

それに加え、EYSCでは世界共通のパーパス(存在意義)として「Building a better working world 〜より良い社会の構築を目指して」を掲げ、全て事業活動を進めるうえでのよりどころとしています。この大きな目標を全員が共有し、その実現に向けて長期的価値(Long-term value)を追求する姿勢を基本としているからこそ、個社と社会の課題を結び付けたり、分野の異なる誰かと手を組んだりする発想がごく自然と生まれてくるのだと思います。

実際、社員への意識調査では、入社者の8割以上がパーパス経営やコラボレーションの気風に惹かれてEYSCへの就職を決めたと答えています。そうした根っこの部分で志を共にできる人物でなければ、このEYSCという組織風土の中で実力を発揮することは難しいのかもしれません。

志と共感力に満ちたコンサルタントが社会を変える

[中島]

EYSCならではの企業風土があり、仕事の流儀があるという環境で、将来にわたって活躍できるのはどのような人物だと思われますか?

[菅田様]

抽象的な表現になりますが、プロフェッショナルとしてのスキルがあることは前提として、「共感力があり、志に満ちた人物」と申しましょうか。1人の人間が持てる能力には限界があります。そしてまた、われわれのお客様が直面している課題は、何かに秀でた個人の力だけで解決できるほど単純なものではありません。これからのコンサルタントには、多種多様な専門性と縦横無尽のネットワークを掛け合わせ、そこから生まれる統合価値を提供することが求められています。

そのためには、常に自分の能力を磨き続けることを前提に、自分には何ができるかと自問自答する謙虚さと、他者の志に耳を澄ませる共感力が必要です。そういう人物の集まりが、企業に変革を起こし、社会をより良い方向に導いていく。われわれが求めているのは、そのことを肌感覚で理解しているような人物です。

[小野]

これからのセクター部門を担う人材についてはいかがでしょう。

[菅田様]

何らかの専門性を持ってクライアントに価値を提供することが、コンサルタントとしての基本的なミッションです。ところが、その業種・業界に最も詳しいのは顧客自身であり、最先端の知見や取り組みがタイムリーに表に出ることはほとんどありません。

となれば、われわれセクターのコンサルタントには相当の覚悟が必要です。クライアントに伴走するなかで、変化を敏感に嗅ぎ取り、飽くなき探究心を持って知見を吸収しなくてはなりません。情報源となるステークホルダーを幅広く捉え、社内外のあらゆるキーパーソンにコミットする姿勢が必要です。得られた情報とその核心をコミュニケーションの対象に応じてわかりやすく変換する、「翻訳者」としての能力も求められるでしょう。

[中島]

最後に、コンサルティング業界を目指す方々へのメッセージをお願いします。

[菅田様]

ここ最近、コンサルティング市場は大きく成長しました。そのなかで、業界における当社のプレゼンスも飛躍的に高まったのは確かだと思います。しかし、冷静に見れば、他の大手ファームにようやく追いつき、同じ土俵に立ったところだと考えています。

では、次の時代に求められるコンサルティングとは何か。人口が増え、それに伴い市場も成長した時代は過去のものです。市場成長鈍化・人口減少時代に企業や行政はこれまでとは違ったアプローチや取り組みが必要になるでしょう。人口減少が正しいのかどうかも含め、正解がどこにあるかまだ誰にもわかりません。ただ、過去の延長ではダメなことは分かっています。だからこそ、新しい価値や新しいサービス、新しいコンサルティングの在り方を求めてクライアントと共に挑戦する。そんな姿勢に共感してもらえる方と一緒に働きたいですね。コンサル経験者も未経験者も含め、またすでに高位の職階にある方々にも、同じメッセージを伝えたいと思います。